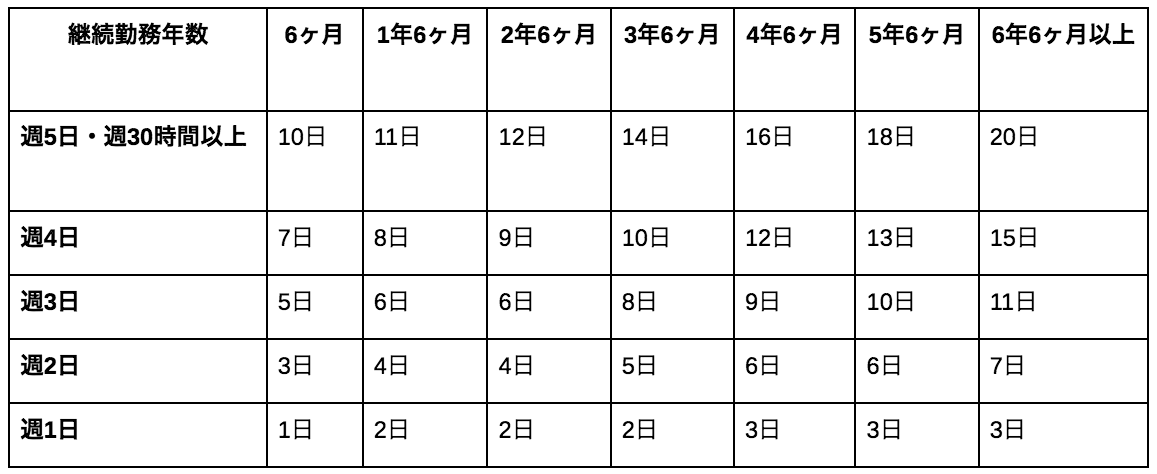

週によって勤務日数や勤務時間が変わる場合でも有給はつきます。この場合、過去6ヶ月の平均勤務日数などをもとに算出されることが多いです。有給休暇は付与されてから2年間有効です。この期間を過ぎると消滅してしまいますので注意が必要であり、繰り越し後に保有できる日数は最大40日までとなっています。

また2019年の労働基準法の改正により、雇用主は年10日以上有給休暇の権利がある従業員に、最低5日以上を取得させることが義務づけられるようになりました。

なお雇用期間を定めている有期労働契約の場合も、期限内であれば契約更新時に有給日数は繰り越しされます。

有給休暇中の賃金

有給休暇中に支払われる賃金(給与)には、3つの計算方式があります。

1. 過去3カ月の平均賃金をもとにした計算方法 直近3ヶ月の給与総額を働いた日数で割って算出します。

2. 所定労働時間と時給による計算方法 時給×その日の所定労働時間で計算します。

3. 社会保険の標準報酬日額を用いた計算方法 社会保険加入者の場合、標準報酬月額をもとに日額を算出します。